Wie Mark Zuckerbergs neueste Kreation zur unfreiwilligen Metapher für alles wurde, was 2025 mit KI-generierten Inhalten schiefläuft

Am 25. September 2025 postete Mark Zuckerberg ein Video auf Instagram. Flauschige Kreaturen hüpften von Würfel zu Würfel. Eine Katze knetete mechanisch Teig. Eine altägyptische Frau posierte für ein Selfie vor den Pyramiden. Alle Videos waren KI-generiert, alle Teil von Meta’s neuem „Vibes“-Feed – einer vollständig algorithmisch erstellten Video-Plattform.

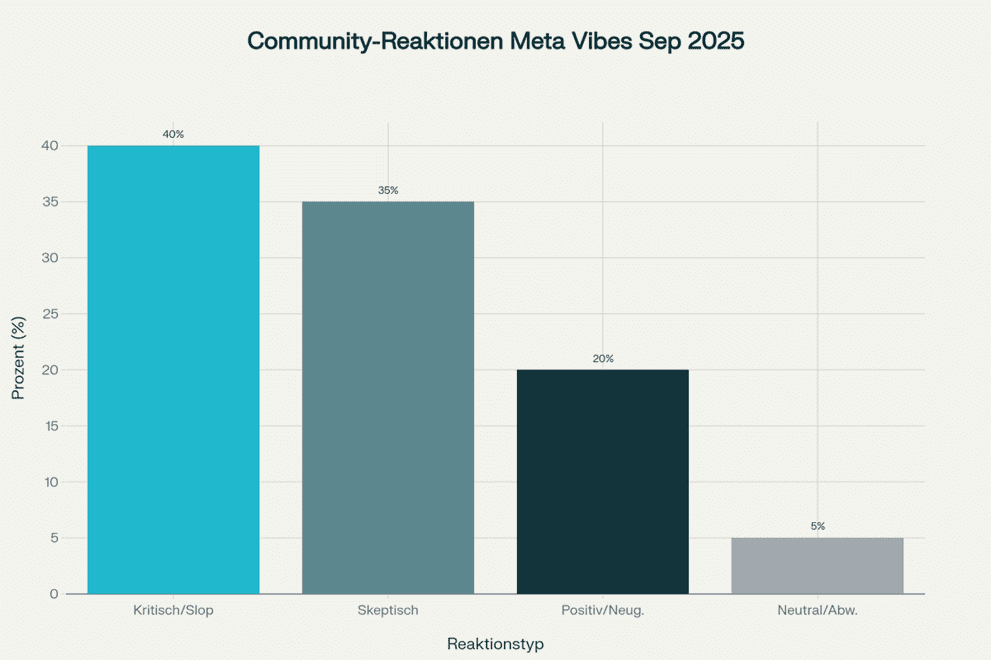

Die Reaktion war unmittelbar und brutal. Der Top-Kommentar unter Zuckerbergs Post: „gang nobody wants this.“ Ein anderer: „Bro’s posting ai slop on his own app.“ Binnen Stunden wurde aus einer geplanten Innovation ein Symbol für alles, was 2025 mit KI-generierten Inhalten schiefläuft.

Was als Demonstration technischer Überlegenheit gedacht war, landete als Paradebeispiel für „AI Slop“ – jenen Begriff, der 2025 von einem Insider-Terminus zu einem Wikipedia-Eintrag und Mainstream-Phänomen geworden ist.

Das Jahr des AI Slop

2025 markiert einen Wendepunkt im Umgang mit KI-generierten Inhalten. Wikipedia führt mittlerweile einen umfangreichen Artikel zum Thema „AI Slop“. Major-Outlets von The Guardian bis NPR berichten regelmäßig über die Problematik. Im Juli dokumentierte The Guardian, dass neun der 100 schnellstwachsenden YouTube-Kanäle vollständig auf KI-generierten Inhalten basieren.

Der Begriff beschreibt niedrigqualitative, massenhaft produzierte KI-Inhalte, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeitsökonomie des Internets zu exploitieren. Ein eindrucksvolles Beispiel war die Band „Velvet Sundown“, die auf Spotify über eine Million Plays sammelte, bevor aufkam, dass sowohl die Musik als auch die Bandbiografie vollständig KI-generiert waren.

Jason Koebler von 404 Media, der das Phänomen intensiv dokumentiert, beschreibt AI Slop als „algorithmic lottery“ – den Versuch, durch Masse statt Qualität viral zu gehen. „Die ganze Idee ist, den Algorithmus zu überlisten“, erklärt er.

Besonders problematisch wird AI Slop bei Desinformation. Während des Hurrikans Helene verbreiteten sich KI-generierte Bilder eines Mädchens mit einem Welpen so viral, dass sie politisch instrumentalisiert wurden. ABC News berichtete, dass die falschen Bilder Ersthelfer behinderten, die echte von algorithmischen Notfallmeldungen unterscheiden mussten.

Meta’s milliardenschwere KI-Wette

In diesem Kontext wirkt Meta’s Vibes-Launch besonders paradox. Das Unternehmen investiert massiv in eine Zukunft, die seine eigenen Nutzer ablehnen. Die dokumentierten Zahlen sind beeindruckend: 14.8 Milliarden Dollar Investment in Scale AI, die Reorganisation zu „Meta Superintelligence Labs“ unter Alexandr Wang, Partnerships mit Midjourney im August 2025 und Black Forest Labs (140 Millionen Dollar laut Sifted).

„We are incredibly impressed by Midjourney. They have accomplished true feats of technical and aesthetic excellence“, erklärte Wang bei der Partnerschaft-Ankündigung. Meta lizenziert Midjourney’s „aesthetic technology“ und Black Forest Labs‘ Flux-Modelle für Vibes.

Mark Zuckerberg und Alexan

dr Wang bei der Midjourney-Partnership-Ankündigung

Die Ironie ist offensichtlich: Meta lizensiert externe KI-Technologie, weil man ähnlich Apple technisch wie kreativ ins Hintertreffen geraten ist. Zuckerbergs eigene Beispiele – Katzen, die Teig kneten, antike Ägypterinnen mit Smartphones – zeigen die charakteristischen Merkmale algorithmischer Mittelmässigkeit. Und ist gleichzeitig meilenweit von Midjourneys durchaus erstaunlichem , fast Kunst erschaffenden Bildstil entfernt. Man knan nur hoffen das das sich dies im Laufe der Zeit nach oben hin angleicht. Es kommt immer auch auf den Bediener eines Tools, einer Innovation an und offenbart eine Menge über Metas kreative Leere. Wie sie ja auch in Metas Virtuellen Welten kaum deutlicher werden könnte.

Das Timing-Problem

Besonders rätselhaft ist das Timing von Vibes. Der Launch erfolgte nur wenige Wochen nachdem die USA und China eine Einigung erzielt hatten, die TikTok’s Überleben sicherte. Meta’s Antwort auf eine nicht mehr existierende Bedrohung wirkt anachronistisch.

Meta betreibt bereits Instagram Reels, das laut Unternehmensangaben 726 Millionen Nutzer über Werbung erreicht und über ein Drittel der Instagram-Nutzungszeit ausmacht. Die strategische Logik einer zusätzlichen Video-Plattform bleibt unklar, besonders da Meta Cross-Posting von Vibes zu Instagram und Facebook ermöglicht.

Internationale Reaktionen und kulturelle Unterschiede

Die Reaktionen auf Vibes variieren geografisch erheblich. Während US-amerikanische Tech-Publikationen das Experiment neutral bis kritisch bewerten, zeigen sich europäische Medien deutlich ablehnender.

Der EU AI Act fordert explizite Kennzeichnung KI-generierter Inhalte. Deutsche Medien wie die Absatzwirtschaft titelten „Go real or die“ und thematisierten die wachsende Authentizitätskrise. Diese kulturellen Unterschiede spiegeln unterschiedliche Werte bei Datenschutz und Authentizität wider.

Creator-Ökonomie unter Druck

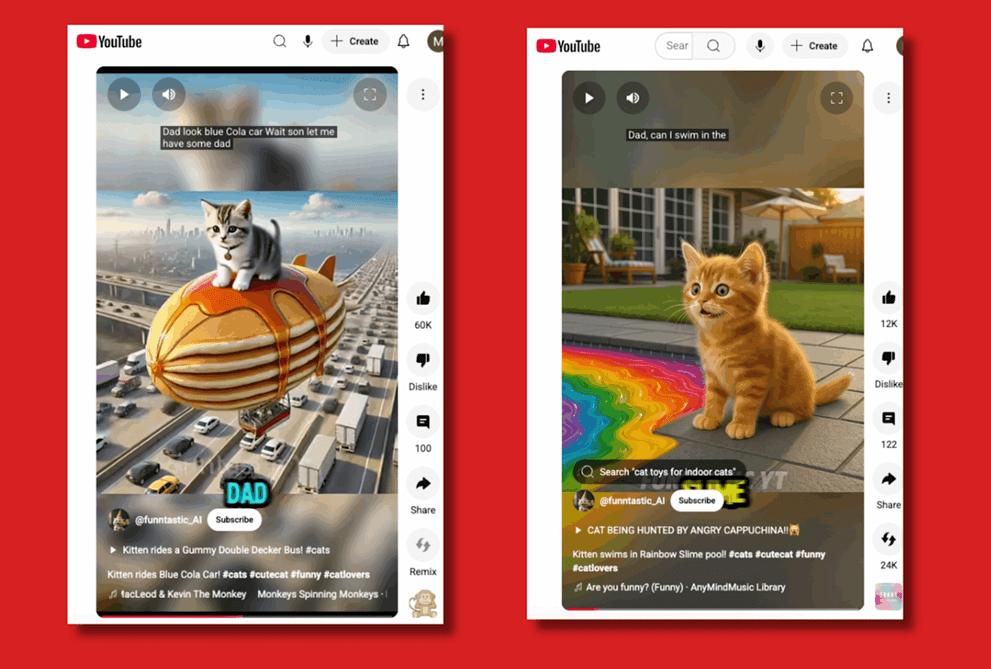

Für Content Creator stellt Vibes eine dokumentierte Bedrohung dar. Mark Lawrence I Garilao, ein 21-jähriger Informatikstudent von den Philippinen, zeigt jedoch, dass Adaption möglich ist. Mit KI-generierten Katzenvideos erreichte er laut NPR-Bericht fast 600.000 YouTube-Abonnenten und 500 Millionen Views.

„When I think of the story or what the dialogue would be, I would just sit there and think of a random one, which I find funny“, erklärte Garilao gegenüber NPR. Er produziert ein bis zwei Clips täglich mit KlingAI und anderen Tools.

Die Monetarisierung erfolgt über Plattform-Zahlungen basierend auf Engagement. Für Creator in Ländern mit niedrigen Lebenshaltungskosten können bereits wenige hundert Dollar pro Monat bedeutsam sein.

Die Authentizitätskrise

Vibes startet in einem dokumentierten Moment der „Authentizitätskrise“ sozialer Medien. Paradoxerweise fordert Meta gleichzeitig Creator zu „authentischem Storytelling“ auf, während es eine vollständig künstliche Plattform launcht.

Die Auswirkungen reichen über soziale Medien hinaus. Spotify kämpft mit KI-Bands, Amazon’s Kindle-Store mit KI-Büchern. Selbst wissenschaftliche Journals entdecken zunehmend KI-generierte Studien ohne wissenschaftlichen Wert.

Technische Realität vs. Marketing

Die technischen Limitationen sind evident. Aktuelle KI-Video-Modelle erzeugen visuell beeindruckende, aber narrativ leere Clips. Meta’s eigene Beispiele zeigen typische Merkmale algorithmischer Kreativität: technisch möglich, aber ohne menschliche Erfahrung oder Bedeutung.

Die Geschäftslogik ist dennoch klar: KI-generierte Inhalte sind billig zu produzieren und unbegrenzt skalierbar. Für Meta bedeutet das potenziell endlose Inhalte ohne Creator-Verträge oder Lizenzgebühren.

Regulatorische Herausforderungen

Vibes startet in einem zunehmend regulierten Umfeld. Der EU AI Act fordert Kennzeichnung KI-generierter Inhalte. Diskussionen über AI Slop und dessen gesellschaftliche Auswirkungen nehmen zu.

Besonders problematisch ist die Verbreitung von Fehlinformationen. Während Menschen oft intuitiv echte von manipulierten Inhalten unterscheiden können, verschwimmt diese Grenze bei rein fiktionalen Inhalten wie denen in Vibes.

Was kommt als nächstes?

Die Zukunft von Vibes hängt von der Nutzerakzeptanz ab. Frühe Indikatoren sind negativ: überwiegend kritische Kommentare, skeptische Medienberichte, zurückhaltende Reaktionen selbst von KI-Enthusiasten.

Meta hat mehrere Optionen: schrittweise Integration in bestehende Feeds, grundlegende Überarbeitung oder Einstellung. Wichtiger ist die grundsätzliche Frage: Wie viel KI-generierte Inhalte verträgt das digitale Ökosystem?

Wirtschaftliche Dimensionen

Die Stanford/BetterUp-Studie zeigt versteckte Kosten scheinbar effizienter KI-Systeme. Für große Unternehmen summieren sich Workslop-Kosten auf über neun Millionen Dollar jährlich. Diese Dynamik könnte sich auf Consumer-Plattformen übertragen.

Lessons Learned

Meta’s Vibes steht exemplarisch für eine Branche, die technische Machbarkeit mit gesellschaftlicher Erwünschtheit verwechselt. Die dokumentierten Reaktionen zeigen, dass selbst ausgefeilte KI-Systeme fundamentale menschliche Bedürfnisse nicht erfüllen können.

Erfolgreiche KI-Anwendungen unterstützen menschliche Kreativität, statt sie zu ersetzen. Die Zukunft sozialer Medien wird wahrscheinlich hybrid sein – mit KI als Werkzeug im Hintergrund, das echte menschliche Geschichten verstärkt.

Die größere Lektion liegt in der Erkenntnis, dass Innovation ohne Empathie für Nutzerbedürfnisse wertlos ist. In einer Zeit milliardenschwerer KI-Investitionen erinnert Vibes daran, dass die wichtigste Frage nicht „Können wir das?“ lautet, sondern „Sollten wir das?“

Meta’s Headquarters in Menlo Park

Die Geschichte von Vibes ist ein Lehrstück über die Grenzen technischer Innovation ohne gesellschaftlichen Konsens. In einer Welt voller Algorithmen wird menschliche Authentizität nicht obsolet – sie wird kostbarer denn je.